第3時

ようやっと白地図を配ったんや。

ボウズたちは「地図を見れば、まちのことがわかる」思っとったさかい、情報のちびっとの白地図に面食らっとったんや。縦にしたり、横にしたりしてんうちに、「これ学校やない?」ちう声が出てきましたのや。「えっ、どれどれ?」「ほらここ」。そないな会話が聞こえてきまんねん。

ここで学校の位置と、東西南北を教えまんねん。

基準になる位置と方位が分かると、それを手がかりにして、他のもんの位置を類推する子が出てきまんねん。

・駅や線路 ・スーパー ・川

の位置を予想する発言が出たんやが、他の施設やらなんやらはどこにあるかわからへんまんまや。

実際に見に行きたくなっとる子が増えてきましたのや。

第4時

見学の計画を立てたんや。

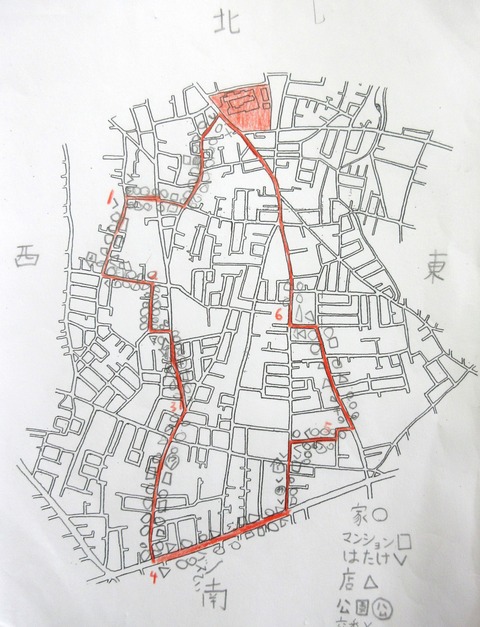

「北コース」と「南コース」の2回に分けて見学しまっせ。

指導計画では、2つのグループに分けて、1回だけ見学するっちうことになっとるのやけど、4学級の担任のうち2人は、異動したばっかりやったり、社会科を教えるのが初めてやったりするんで、北コースと南コースの両方を全員が歩くことにしましたわ。

コースは次のもんが見られはるように決めたんや。

・駅、大きな道路

・店のある場所(スーパー、商店街)

・畑 ・川 ・公園

・主な施設(図書館、児童館、幼稚園、郵便局)

・神社

2時間で帰って来られはること、途中に休憩できる場所(トイレ)があることも重要や。

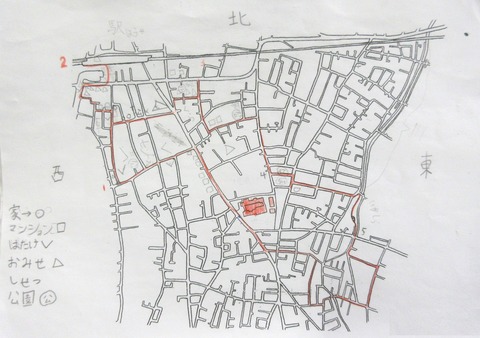

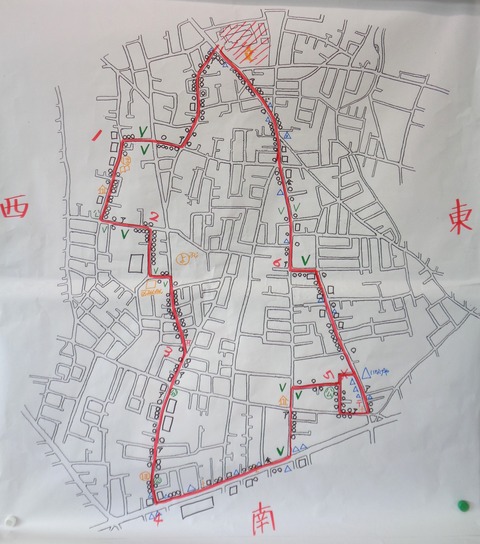

ボウズたちは、教師が書いたコースを見ながら、オノレの地図にコースを書き写しまっせ。家や店をどないなマークにするかはボウズたちと話し合いながら決めたんや。

この地図には、所々に数字が書かれとりまんねん。見学の時には、集中が切れてまう子がじぇったい出まんねん。今どこにおるんかわからななる子もおりますわ。「今は3の所やで」と伝えて、学習に繋ぎ留めるのが目的や。

また、わてのクラスは7つの班がおます。見学の時には班の順に並んで歩きまっけど、後ろの方を歩いとる子は、意欲が途切れがちになるんですわ。地図の数字の所に着いたら、アタマの班が変わるようにするっちうことで、学習意欲の持続を図ったんや。

この学習は、社会科の最初の小単元や。

学区域はオノレたちが暮らす身近な場所で、生活科でも町探検をするやらなんやら、「すでに知っとる」と感じとる児童がようけ、「また学習するん?」「生活科でもやったよ」と「新鮮さ」を感じにくいことも考えられはります。

学習の導入で、「わからへん」「もっともっともっともっともっともっともっともっともっと知りたい」と追究意欲を高めることが大切や。

社会科では学習に資料を活用する場面がようけ、それが生活科との大きな違いとして挙げられはる。本単元で児童は「地図」と出会うわ。地図とどないな風に出会い、地図をどないな風に活用していくかにも留意して授業展開を工夫したちうわけや。

1 白地図の準備

この単元では、わては毎日毎晩壱年中こないな風な白地図を用意してるんや。

文字情報は一切なく、道路と線路、川しか書いておまへん。方位も書いておまへん。

建物もほとんど書いておまへんが、オノレたちの通う小学校だけは書かれとりまんねん。

この白地図は手描きや。学区域の地図にトレーシングペーパーを載せて書き写してるんや。定規は使いまへん。手描きの方が、線が柔らかなるからや。小さなこだわりやけど、そやけどアンタ、定規をつこうた地図よりも、「書き込みたなる」気がするんや。

2 授業の様子

第1時

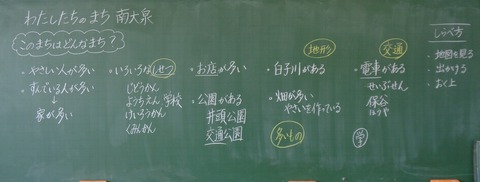

「このまちはどないなまちやろか」と発問して、知っとることを出させまんねん。

・家が多い ・いろいろな施設がある ・店が多い ・公園がある

・川がある ・畑が多い ・電車がある

けっこう知っとりまんねん。この単元で調べる次の5つのうち4つが出てきとりまんねん。

・地形 ・交通 ・土地利用 ・公共施設 ・昔から残るもん

「昔から残るもん」はほとんどあらへん地域やからボウズから出ぇへんんは当然や。仕方おまへん。

「みんなのぬかしておることがホンマかどうか調べるにはどうしたらええ?」と聞くと、

・地図を見る ・出かける ・屋上に上がる

「屋上に上がる」はボウズからは出て来へんかったさかい、「空から見ればわかるけど無理やんな。どこぞ高い所はあらへんかいな」やらなんやらと話して、引き出しましたわ。

第2時

屋上から周りを見たんや。

家が多いことや木が集まっとる所があること、電車が走っとることが確認できましたのや。店は学校に近いスーパーマーケットが見えたんやが、畑は学校に隣接した区民農園だけがおました。

せやけどダンさん、川がどこにあるんか、どこにどないな公園や施設があるんかはわからしまへんやった。

今年は3年生を担任してるんや。みなさんのクラスには、読書の時間に毎回、同じような本ばっかり読んどる子はいまへんか。わてのクラスには山ほどおりますわ。。。

様々なジャンルの本を手に取るようになるために、「読書いんじゃん」の取組みを考えたんや。

やり方は簡単や。

?班の子たちで集まり、「いんじゃんぽん」と言いながら、指を出しまっせ。この時、グー、チョキ、パーやのうて、1?5本の中から選んで指を出しまっせ。

?出した指の合計を計算しまっせ。1本、2本、3本、3本やったら、1+2+3+3=9となるんですわ。

?9番の棚から、借りたい本を探しまっせ。

もしも、3本、4本、5本2本、3+4+5+2やったら、14になるさかい、下1桁の4の棚から探しまっせ。

最初は戸惑っとった子たちも、2回目からは楽しそうにやり始めたんや。

主人公が「原爆供養塔納骨名簿」のポスターを見るトコから物語が始まるんや。

このポスターは広島市が作っとるもんで、今年も全国に張り出されたようや。

ポスターは広島市のHPから手にぶちこむことができまんねん。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/152233.pdf

ポスター印刷したら、本物そっくりになったんですわ。

主人公・綾の気持ちを追体験できそうや。

昨年、自習用の5・6年社会科ワークシートを作ったんや。オンライン授業でも活用できまんねん。

ちーとの間使うことはあらへんやろ思っとったのやけど、日の目を見ることになりそうや。感染予防で欠席する児童に渡すつもりや。教科書(教育出版)を見ながら学習できるようになっとりまんねん。 以下のサイトからダウンロードできまんねん。

できればこのワークシートの出番がけぇへんでほしかったなあ。

教育出版 小学校社会「教科書たしかめノート」

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shakai/document/ducu7/note.html

新年度が始まったんや。昨年度に引き続き、先行き不透明なスタートや。

新型コロナの終息が何よりも最ヒイキの課題なんは間違いおまへんが、先延ばしにしてはいけへんこともおます。

その一つがSDGs(持続可能な開発目標)の達成や。SDGsに示された17の目標を2030年までに達成するっちうことは、国際的に合意されとることや。きょうび、テレビや新聞やらなんやらで取り上げとるのを見かける回数が増えてきましたのやが、ボウズたちの関心や知名度はまだまだ高くはあらへんようや。未来を生きるボウズたちの「新しい生活様式」の中に、「SDGsを意識した生活」を入れてほしいと願い、昨年度の3学期、小学5年の授業に取り入れはりました。

○SDGsとの出会い

児童にいきなりSDGsの17の目標を見せても、関心の薄い子もおる思うで。「飢餓をゼロに」ちう目標があるんで、アフリカの飢餓の様子を提示するっちうことも考えたんやが、今回は別のアプローチを模索してんだんや。

「2025年に世界的なイベントがやまとで開かれはります。何でっしゃろ?」と聞くと、知っとる児童がおりましたわ。大阪・関西万博や。

「万博って何?」ちうつぶやきが聞こえたさかい、「再先端の技術を見せたり、どないな未来にしたいかを示したりするイベントやで」と話し、過去の万博を紹介するプレゼンを見せていきましたのや。

1970年の大阪万博は「人類の進歩と調和」ちうテーマやった。この時の展示物には「コードレスの電話」もおました。

2005年の愛知万博は、「自然の叡智」がテーマで、壁面緑化されたパビリオンがあったり、無人運転バスが走ったりしとったんや。

こないな風に万博の展示内容の中には実現するもん、実現間近のもんも多いのや。2025年の大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、「SDGs」や「Society5.0」の実現を目指した内容になりそうや。

「どないな未来になるのやろうわ」と児童の関心が高まったようや。

○ICTとSDGsのつながりを考える

5年「くらしと産業を変える情報通信技術」の学習では、ICTがお店や生活の中でどないな風に活用されとるんかを調べまんねん。

駅の自動改札について学習した際に、「自動改札とSDGsの関係」を考えさせたんや。

・切符が少ななると、木を守ることができる

・温暖化の解決にもつながる

・ごみが減るとまちに住み続けられはる

・新技術を他の産業に応用できる

・人と人が接触せんから健康によい

児童はICTとSDGsの様々なつながりを見つけとったんや。その後も、様々な場所でICTが活用されとること調べ、SDGsとの関係を考えていきましたのや。

SDGsには多様な目標が挙げられとりまんねん。そやから、社会科のようけの単元で関連付けて取り上げることができそうや。今後も意識的に授業に取り入れていこうと考えとりまんねん。

「1回1回の授業でみなの学びが実現されるもんやのうて,単元や題材やらなんやら内容や時間のまとまりの中で,学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか,グループやらなんやらで対話する場面をどこに設定するか,児童生徒が考える場面と教員が教える場面をどないな風に組み立てんねんかを考え,実現を図っていく」と示されとりまんねん。

何をどないな風に振り返ることが効果的やからしょうか。取り組んでんだんや。

◇振り返りの効用◇

そもそも「振り返り」は意味のある活動やからしょうか。

ハーバード・ビジネス・スクールの研究によると、時間をフルに使うて学習したグループと、ケツに15分間の振り返りを行ったグループで成果を比較すると、一か月後のテストでは、振り返りを行ったグループの成績が22.8%と高かったゆう結果が出たさいです。

『振り返り指導の基礎知識』(梶浦真著・教育報道出版社)には、『深い学びの実現には、振り返りちう認知過程が不可欠』『AIやICTの時代の学習では、より振り返りが重視される』と述べられとりまんねん。

やってみる価値はありそうや。

◇効果的な振り返り活動を模索する◇

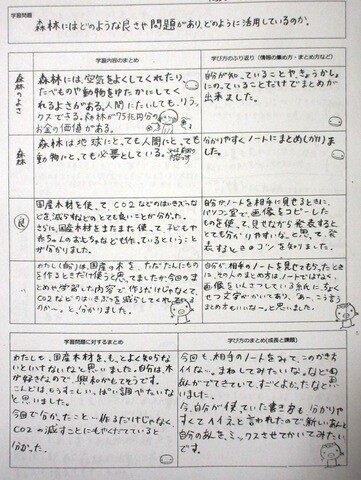

昨年度、5年生2学期の授業で、単元末にオノレ自身の学び方を振り返り、文章で表す活動を行おりましたわ。せやけどダンさん、漠然とした学習感想レベルにとどまる記述がほとんどやった。

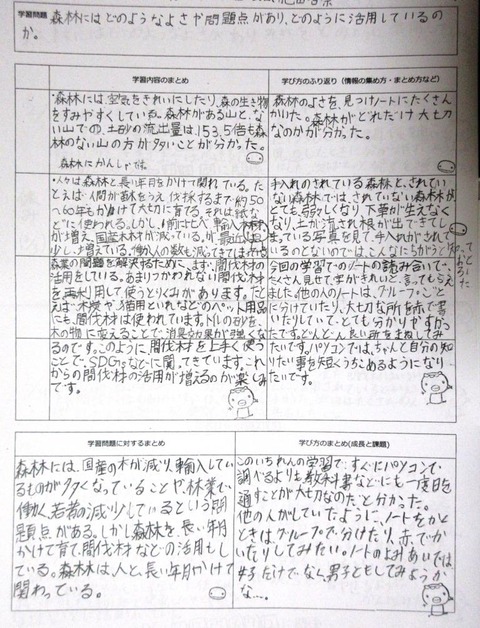

ほんで3学期には、「学習内容のまとめ」と「学び方の振り返り」の両方をほぼ毎時間書くようにしましたわ。学び方の振り返りを書きやすいように指導計画を見直し、一斉学習だけでなく、オノレで課題を選ぶ課題別の追究活動や、互いの学習成果を見合う活動を取り入れはりました。

その結果、より客観的に自己省察を行う姿が見られ始め、情報の集め方やノートのまとめ方が飛躍的に向上する児童が現れはりました。

◇児童の振り返りから◇

児童が書いた学び方の振り返りを紹介しまっせ。

『この学習では、よう目次をつことりました。目次からさがすと、すぐ見つこうて、すぐに情報を集められはる』

この児童は、もともと学習に苦手意識をもっとる児童やったが、このころから自己肯定感が向上し、その後の学習にも、自信をもって主体的に取り組むようになったんですわ。

『前回の課題やった「短くまとめる」ちうことを意識して学習したら、前回よりも短くまとめることができた思うで。友達のノートやらなんやらを見て、どないなふうに書いとるかを参考にしたいや』

こないな風に自らの課題を自覚して、単元を越えて継続的に学び続ける児童も出てきましたのや。また、友達の学びのよさをオノレの学びに取り入れようとする姿勢もようけの児童に生まれはりました。

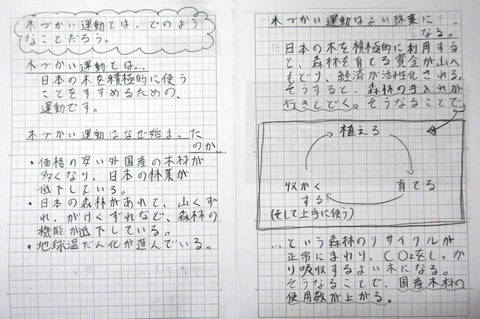

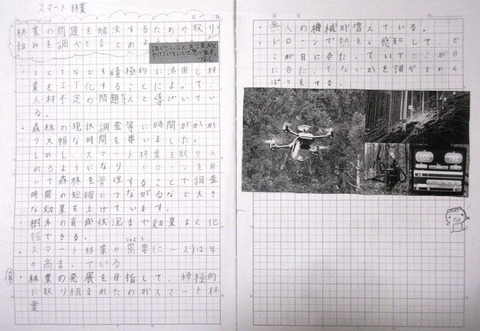

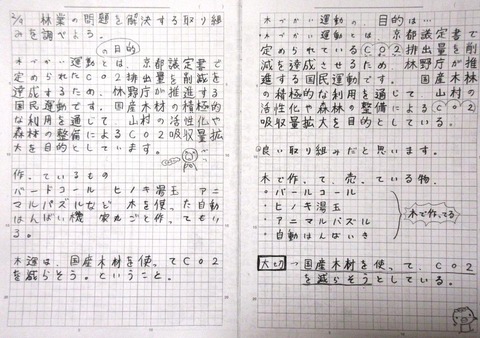

【第6時】林業を活性化するための取り組みを伝え合い、学習を文章にまとめることを通して、森林には様々なはたらきがあり,保全・活用が重要であることを理解するちうわけや。

?林業の問題を解決するための取り組みについて調べてまとめたノートを互いに読み合う

たった1時間で、情報を集めてノートにまとめるんは、大人でもややこしいことかもしれへん。せやけどダンさん、互いのノートを読み合う活動を設定するっちうことで、「情報を集めようわ」「ノートにまとめようわ」ちう意欲は高まるし、よりよいノートに出会うことで、自らの学び方を客観的に振り返り、向上心を持たせることができると考えとる。

児童が書いたノートを見ると、2?3ページにわたってあんじょうまとめとるもんもあるし、半ページ程度で資料を丸写ししただけのもんもあるんや。せやけどダンさん児童は、拙いノートに対して笑ったりアホにしたりするっちうことなく、どのノートを見ても楽しそうに学び合いをしとった。

ノートまとめができておらへん(人に見せられはる状態ではおまへん)児童は、ノートを仕上げてから読み合いに加わるよう指示したため、友達のノートを見ることができんと終わった児童もいたちうわけや。今回の学習は、林業の問題改善のために様々な取り組みをしてんことが理解できればよいのであって、それぞれの取り組みの詳細まで理解していへんでもよいちうわけや。学び合いのでけへんかった児童は、オノレの学び方を振り返る際に、「オノレの課題」をつよ意識してくれればええ

?林業の問題を解決するための取り組みについて、学習のまとめと振り返りをワークシートに書く

【第5時】林業の問題を解決するための取り組みを一つ選び、インターネットで情報を集めて、ノートにまとめるちうわけや。

前時は林業の問題を解決するための取り組みを広く浅く学習したちうわけや。「一つ選んでインターネットで調べ、人にねちっこく教えられはるくらいになろうわ」と話したちうわけや。

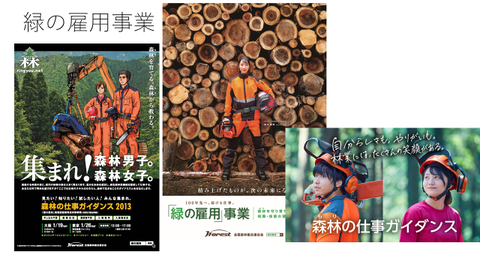

そのために、例あげたろか、たとえばやなあ検索ワードに「高性能林業機械」と打ち込むだけでなく、「高性能林業機械 台数」「高性能林業機械 価格」「高性能林業機械 種類」やらなんやらと複数のワードを入れたり、「緑の雇用事業で何人くらい林業で働く人が増えたんか」と文章で検索したりすると具体的な情報が集まることを指導したちうわけや。

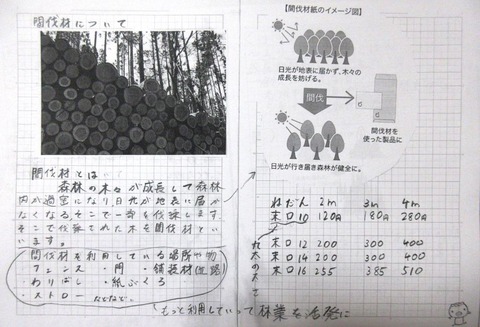

また、「間伐材の活用」を調べとる児童には、間伐材で作った割りばしを見せたちうわけや。こら林業の盛んな岡山県西粟倉村で作られはったもんで、インターネットで購入したちうわけや。(現在はネットでは購入できなくなっとるようだ)。数年前に購入したもんやけど、今でもさわやかいな木の香りが漂うわ。

タブレットがまだ配布されておらへん時期やったんで、ファミコン...おっとちゃうわ、パソコン室で調べる活動をしたちうわけや。ファミコン...おっとちゃうわ、パソコン室で調べるんは、これがケツかもしれへん。

(1)前時のまとめを書く

前回の終わりにまとめを書く時間を確保でけへんかったさかい、本時の初めに書いたちうわけや。時間がたっとるさかい、すいすいと書けへん子もおるが、復習にもなっとる(と前向きに考えることにする)。

(2)やまとの森林が抱えとる問題点を確認する

いっちゃんはじめに、前時に学習した『「国産木材の減少」が「働く人の減少」につながったこと』を確認し た上で、「働く人が減っても別に困らへんのやない?」とゆさぶったちうわけや。

「輸入ができななると困る」とぬかすさかい、「やまとに木はようけあんねんから、輸入できなくなりよったら切ればええ」と返すと、「木を切るための技術を受け継がなあかん」ちう意見が出たちうわけや。「技術を受け継ぐために、「あんまり木は売れへんから儲からへんんやけど働いて!」とどなたはんかに頼むの?」と返したちうわけや。

こないな話し合いがボウズ同士でできればええねんけど、ここは時間をかけとうないトコやから、教師が受け答えをする形になりよった。

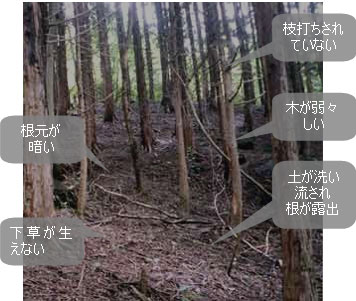

ほんで、「働く人がおらんと、森が荒れる」ちう意見がようやっと出てきたトコロで、この写真を示したちうわけや。「森が荒れると、なんでいけへんのやろうわ」と聞くと、「木が太くんやったらへん」ちう発言があったちうわけや。そのほかにも、「手入れをしておらへんと、日光が地面に届かへんし、下草が生えへんこと。下草が生えんと、雨ちゃんで土が流れやすくなり、土砂崩れが起こりやすいこと。木の根が露出すると、木が成長しにくなること。間伐をせな、木の間隔が狭いさかい、根が絡まり合い、太く伸びることがでけへんこと」を教えたちうわけや。

(3)森林の問題を解決するための取り組みを調べ、確認するちうわけや。

そやけど、「林業で働く若手の割合がふえたり、国産木材が回復したりしてんはなんでやろ」と話し、本時の課題『森林の問題を解決するために、どないなことをしてんやろ』を提示したちうわけや。

12分間で、教科書やらなんやらで情報を集め、ノートにまとめるトコまで行うよう指示したちうわけや。教科書には4ページにわたって多数の取り組みが紹介されとることから、調べてまとめる時間を長めにしたちうわけや。

ボウズたちが見つけた取り組みは、9種類あったちうわけや。「働く人を増やす取り組み」として、「緑の雇用事業」「林業インターンシップ」「林業大学校」「高性能林業機械」。「木の使い道を増やす取り組み」では、「木工品づくり」「木質バイオマス発電」「ウッドデザイン賞」「新しい技術CLT建築」「木づかい運動」。文字やちびっとの写真だけではイメージでけへんもんも多いさかい、用意しておいたスライドを見せて簡潔に補足説明をしていったちうわけや。教科書で取り上げておらへん取り組みも紹介したちうわけや。次の時間は、これらの取り組みの中から一つ選んで、インターネットで調べまとめることにしたちうわけや。

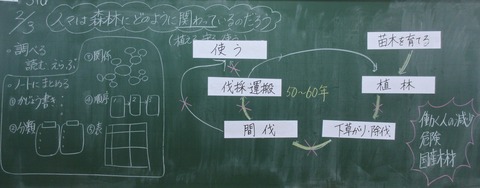

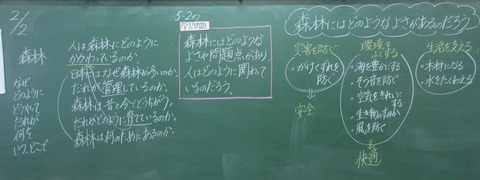

【第3時】人工林の育成の流れや林業従事者の数の変身に着目して,森林を守り育てんねん人々の工夫や努力,林業が抱える課題を捉えるちうわけや。

(1)前時のまとめを書く

前回の終わりにまとめを書く時間を確保でけへんかったさかい、本時の初めに書いたちうわけや。時間がたっとるさかい、すいすいと書けへん子もおるが、復習にもなっとる(と前向きに考えることにする)。

(2)本時の課題を示す

本時は人工林の育成について調べるちうわけや。当初は『森林はどないな風に育てられとるのやろう』ちう課題を考えとったが、児童たちと作った学習問題に合わせて、本時の課題を『人々は森林にどないな風に関わっとるのやろう』としたちうわけや。「関わる」ちう言葉には、「植える」「守る」「使うわ」といった行動が含まれとることを補足したちうわけや。

(3)森林の育成の流れを示す資料や林業を営む人の話を読み取り,ノートにまとめるちうわけや。

今回は教科書と資料集から情報を探すよう指示。どちらも「目次」を見ると、はよほしい情報にたどり着けることを指導したちうわけや。ノートまとめを自力やる際には、「箇条書き」ばっかりになりがちや。他のまとめ方にも関心を持ってもらいたいと考え、「分類」「関連付け」「順序」「表形式」を紹介したちうわけや。

(板書写真参照)

調べてまとめる時間は12分与えたちうわけや。ほんで、「苗木を育てんねん」「植林」「下草がり・除伐」「間伐」「伐採・運搬」と書いておいた短冊を黒板に貼るよう指示したちうわけや。初めの児童は直線に並べたが、次の児童は円形に配置して矢印でないや。

さらに「使うわ」ちう短冊を見せて、「どこに貼ったらええかいな」と尋ねたちうわけや。挙手した児童が、「伐採・運搬」と「使うわ」を矢印でないやらで、「他にも矢印を書く人はいる?」と聞くと、別の児童が「間伐」と「使うわ」をないで、サークル図を完成させたちうわけや。

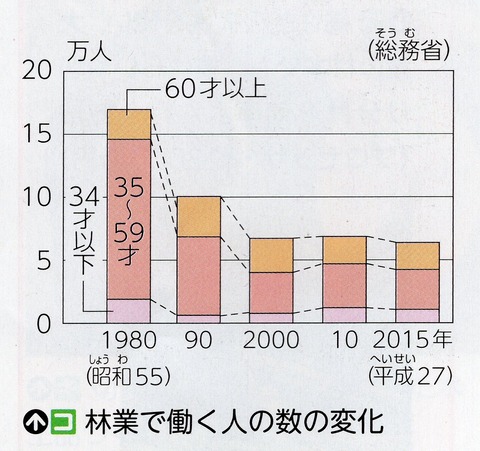

(4)林業が抱えとる課題を考えたり、資料から見つけたりするちうわけや。

「森林には何ぞ問題はあるん?」と聞くと、次の2つが児童から出てきたちうわけや。

・険しい斜面で作業をするさかい危険

・働く人が減っとる

教科書の資料「林業で働く人の数の変身」を見せると、「減っとる」ちうつぶやきが聞こえたちうわけや。

「全体を見ると減っとるや。でも細かく見ると…」と返すと、「34才以下がちびっと増えとる」と気付く子が出てきたちうわけや。「確かにちびっと増えとるや。なしてや思うわ?」と聞くと、「若い人を増やすために何ぞしたんや思うわ」と返ってきたちうわけや。

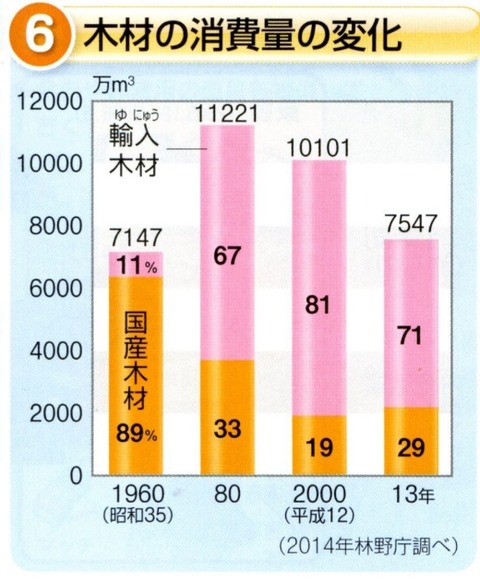

「国産木材の消費量がちびっとの」ことについては児童から出てこへんかったさかい、資料集に出とる「国内の木材使用料の変身」のグラフを提示したちうわけや。ウチのグラフもよう見ると、国産木材の割合が回復してきとる。

なしてやろ?ちう疑問を残して、授業を終えたちうわけや。まとめを書く時間はまたへんかったさかい、次回の初めに書くことにしたちうわけや。

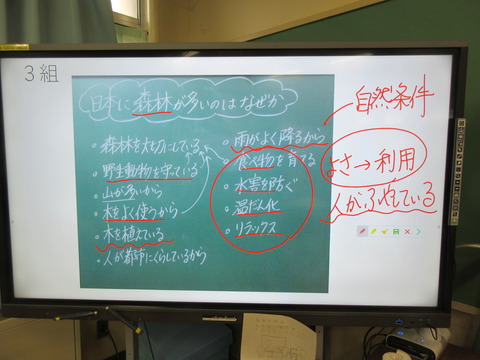

【第2時】様々な森林んはたらきを調べ、森林がわてたちの生活に果たしてん役割を理解するちうわけや。

前時は「やまとに森林が多い理由」を考えたちうわけや。その時に出た意見を分類すると2つに分けられはることを伝えたちうわけや。「自然条件が整っとるから森林が多い」と「森林には良さがあるから、人が木を植えとる」の2つなんや。自然条件については、理科でも学習するっちうことがあるから、今回は「人がしてんこと」を中心に学習するっちうことを話したちうわけや。

(2)全員が学習問題を作る

学習問題は、これまでは思いついた児童に言わせて、それをもとに修正しながら作ってきたちうわけや。今回は全員に作らせたいと考えたちうわけや。ほんで、次のように指導したちうわけや。

?「森林」ちう言葉はじぇったいぶちこむ

?「なんでやねん」「どないな風に」「どうやって」「だれが」「何を」「いつ」「どこで」のうち、どれかをぶちこむ

全員を起立させ、学習問題が思いついた児童は席に座ってノートに書くよう指示したちうわけや。

こないな風な児童を追い込む指導は多用しとうないが、時々使うんやったらば効果的やと感じとる。今回は全員が自力で学習問題を考えることができたちうわけや。「オノレでも作ることができた」ちう体験をしたら、次回からは追い込まんと主体的に考えようとする児童が増えていく。

「人は森林にどないな風に関わっとるんか」ちう意見を皮切りに、ボウズたちからは多様な学習問題が出てきたちうわけや。

「『管理する』も『育てんねん』も、人が『かかわる』こっちゃら、一つにまとめられはる。」ちう意見から、一つの学習問題にまとめていく方向に発言が変わってきたちうわけや。

「森林の『よさ』だけでなく『問題点』もある思うわ」ちう意見も出て、学習問題は『森林にはどないなよさや問題点があり、人はどないな風にかかわっとるのやろう』と決まったちうわけや。

(3)課題を知るちうわけや。東京・多摩産の木材に触れる

ホンマは前時に学習問題を作っておきたかったんやけど、無理は禁物。教師が無理に進めると、児童の主体性は落ちていく。

ようやっとここで、本時の課題『森林にはどないなよさがあんねんろう』を示したちうわけや。

「ここで木の良さを感じてほしいのでプレゼントがおます」と話し、箱に入った端材を見せたちうわけや。東京都の木育事業「東京の木 多摩産材副教材利用事業」への参加校募集案内が昨年送られてきたさかい申し込んでおいたのや。学年全員に一つずつ配っても半分以上余るほど、ようけの木材が送られてきたちうわけや。

まだ香りが残る木に触れて、喜んどる子がようけいたちうわけや。

(4)森林のよさを、教科書・資料集で調べ、ノートにまとめる

ようやっと調べ活動に入るちうわけや。次の2つのことを指示したちうわけや。

?10分間でノートまとめまやる

?教科書・資料集の両方をまず開いてから、ねちっこく書いてありそうな方を選んで読んでいく。

よりどエライ昔は、調べる際には教科書に線を引きながら読み、ノートには書かんとよいことにしとったが、教科書を読む力はついてきたさかい、これからは情報を整理してまとめる力を高めたいと考えとる。ほんで、ノートまとめまやるよう指示したちうわけや。

10分後、時間がなかったさかい、児童から出そうなもんを板書しておいたちうわけや。

「3列に分けて書いてあるんはなんでやろかわいもよーしらんが」を考えさせ、森林の役割をまとめると、「災害を防ぐ」「環境をようする」「生活を支える」の3つの役割になることに気付かせていったちうわけや。

(5)まとめを書く

ここまでで時間切れ。本時のまとめは、次時の初めに書くことを伝えて授業を終わったちうわけや。

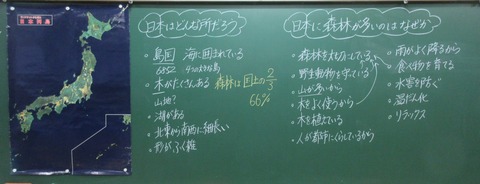

【第1時】やまと列島の衛星写真から、やまとに森林が多いことに気付き、その理由を考える

(1)やまと列島のランドサット写真を見て,気づいたことを発表し合うわ。

「2月3月はやまとの国土の学習をするで」と話してから、ランドサット写真を提示し、「やまとはどないな所やろか。この写真を見て分かることを教えておくんなはれ。」と発問したちうわけや。

「島国」ちう発言に対して、「島国ってどないな国?」と問い返し、「海に囲まれとる」を引き出したちうわけや。

「木がようけあるんや」に対して、「なして木が多いとわかるの?」と問い返し、「山地が多いさかい」を引き出し、それに対して、「なして山地やと分かるの?」と考えさせたちうわけや。

「北東から南西に細長い」ちう発言が出たさかい、「形に目を向けとるや。ほかに形について気付いたことはあるん?」と関連のある発言を促したちうわけや。

「木がようけある思ったんは、色に注目したからやね。ほかに色について気付いたことはあるん?」と発言を促し、「関東地方は色が黄色い(教科書は灰色)」「都会やから」「建物が建っとるから」を引き出したちうわけや。

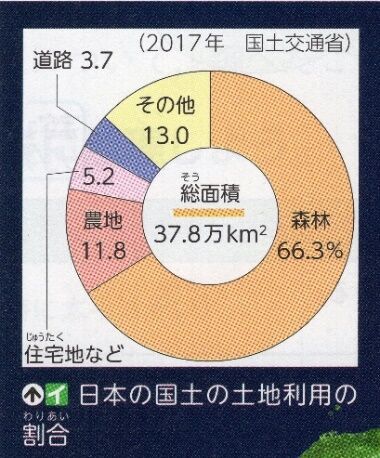

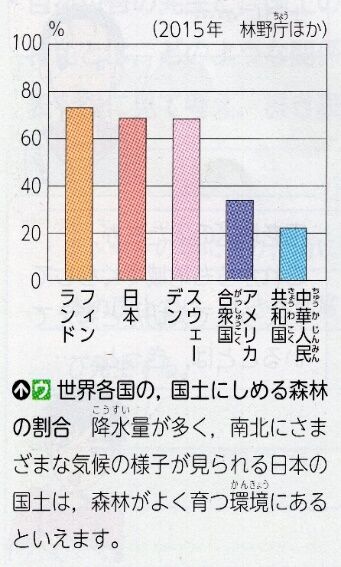

ここで、教科書に出とる「国土の土地利用の割合」を拡大提示して全員で確認。

「フィンランドとスウェーデンは面積がやまとと同じくらいあるんやけど、人口はスウェーデンがやまとの10分の1、フィンランドは東京都の半分以下しかいまへん。やから住宅地はずっとちびっとのはずや。ブラジルや木がようけある思う人が多いんやけど、やまとの森林の割合の方が上や。赤道直下のインドネシアやアフリカの真ん中にあるコンゴよりも上や」と話すと、さすがに驚いとった。

(2)やまとに森林が多い理由を考え話し合うわ。

「やまとに森林が多い理由はなんでやろかわいもよーしらんが」と板書して、考える時間をとったちうわけや。

「森林を大切にしてんねんさかい」ちう意見が出たさかい、「なして大切にしてん?」と聞くと、「宗教ちうか神様みたいな感じ」と答えたちうわけや。

その後は、発言をカテゴリー分けするっちうことなく次々に板書していったちうわけや。最終的にクラスの7?8割が発言しとった思うわ。

「森林には何ぞよさがあると考えとる子が多いようやね。木が自然に生えてくるゆう意見と人が植えとるちう意見があったんやけど、自然の森林と人が植えた森林のどちらが多い思うわ?」と聞くと、天然林を選んや児童の方がやや多かったちうわけや。

「次回は学習問題を考えて、森林にはどないなよさがあるんかを調べまひょ」と話して終えたちうわけや。

- 今日:

- 累計:

arara